Quand la lumière change de milieu de propagation...

Lorsqu’un rayon lumineux change de milieu de propagation, il peut être dévié.

Une expérience qui montre ce phénomène est schématisée ci-dessous.

|

Q1) Ce phénomène s'appelle:

la décomposition

|

|

|

Q2) Sur le schéma de l’expérience figurent les angles i et r mesurés par rapport à la normale. L’angle i correspond au rayon lumineux :

important

|

|

|

Q3) Une loi fait la relation entre les angles i et r. Lorsque, comme sur le schéma, la lumière passe de l’air vers un autre milieu transparent, cette loi s’écrit : nair x sin i = nmilieu x sin r Cette loi s'appelle:

la loi d'Ohm

|

|

|

Q4) Dans la loi énoncée à la question Q3), nair et nmilieu représentent:

le nombre de couleurs du milieu transparent

|

Pour les calculs des questions qui suivent (Q5, Q6 et Q9), vous pouvez:

- utiliser les fonctions de calcul de sinus de votre calculatrice (si elle est correctement paramétrée en degré)

- utiliser la calculatrice Windows (présente dans les accessoires Windows)

- utiliser le tableau de sinus accessible ici

|

Q5) On met en œuvre l’expérience schématisée ci-dessus. Sachant que l’on a choisi i = 45° et que pour l’eau neau = 1,33 , la valeur de r, arrondie au degré le plus proche, est :

r = 1°

|

|

|

Q6) Dans l’expérience schématisée ci-dessus, on remplace l’eau par de l’alcool à brûler. Sachant que l’on a choisi i = 80°, on a obtenu r = 46°. On peut en déduire que la valeur de nalcool pour l’alcool à brûler est :

nalcool = 3680

|

|

On réalise un deuxième dispositif comme schématisé ci-contre : avec celui-ci, on peut étudier au point B le rayon lumineux lorsqu’il passe d’un milieu transparent vers l’air.

|

|

|

Q7) Sur ce dispositif, lorsque le rayon lumineux pénètre dans le milieu transparent au point A, on constate qu’il n’est pas dévié. L’explication est que :

Le rayon lumineux est perpendiculaire à la surface qui sépare l’air et le milieu transparent.

|

|

|

Q8) Lorsque la lumière sort du milieu transparent en B, la loi qui fait la relation entre les angles i est r n’est plus la même qu’à la question Q3. Elle devient :

nmilieu x sin r = nair x sin i

|

|

|

Q9) On met en œuvre l’expérience schématisée à la question Q7). Sachant que l’on a choisi, au niveau du point B, i = 36° et que le milieu transparent est du plexiglas tel que nnplexi = 1,50, la valeur de r, arrondie au degré le plus proche, est :

r = 1°

|

Analysons différentes lumières…

Pour étudier une source de lumière, on réalise son spectre. Celui-ci s’obtient à l’aide d’un spectroscope.

|

Q10) Il existe deux types de spectroscope. La différence entre les deux types réside dans l’élément qui décompose la lumière. Les deux éléments possibles pour décomposer la lumière sont :

filtre ou réseau

|

|

|

Q11) Le spectre d’une lumière visible est gradué de 400 nm à 800 nm. Il s’agit de caractériser chaque radiation lumineuse du spectre par une valeur notée l (« lambda ») Cette valeur désigne :

la célérité de la radiation lumineuse

|

|

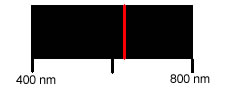

On a réalisé à l’aide d’un spectroscope le spectre de la lumière produite par un laser. Celui-ci est donné ci-contre.

|

|

|

Q12) D’après ce spectre, on peut dire de la lumière du laser qu’elle est :

Monochromatique

|

|

|

Q13) Pour ce laser, la valeur de l qui le caractérise vaut :

l = 400 nm

|

|

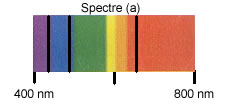

Le spectre d’une première lampe à incandescence, de type « halogène », est donné ci-contre.

|

|

|

Q14) Ce type de spectre est qualifié de :

Spectre de distorsion

|

|

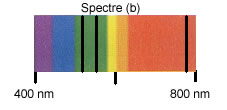

Le spectre d’une deuxième lampe à incandescence, « classique » celle-ci, est donné ci-contre.

|

|

|

Q15) La différence par rapport au spectre de la question 14 peut indiquer :

que cette deuxième lampe est grillée

|

|

Le spectre donné ci-contre pour la question Q16 a été obtenu en faisant passer de la lumière blanche à travers une solution de chlorophylle.

|

|

|

Q16) Ce spectre indique:

que la chlorophylle est fluorescente

|

|

Le spectre donné ci-contre pour la question Q17 a été obtenu à l’aide d’une lampe spectrale (ce type de lampe produit de la lumière quand on envoie des décharges électriques dans le gaz qu’elle contient)

|

|

|

Q17) Ce type de spectre est qualifié de :

Spectre de distorsion

|

On donne ci-dessous les valeurs de l caractéristiques de quelques éléments chimiques. :

Elément chimique

|

Hydrogène

|

Potassium

|

Calcium

|

Radiations caractéristiques

|

434 nm; 486 nm; 656 nm |

404 nm; 580 nm; 766 nm

|

422 nm; 645 nm; 715 nm

|

Q18) La lampe spectrale qui a donné le spectre de la question 17 contient des vapeurs :

d’hydrogène

|

|

Le spectre donné ci-contre pour la question Q19 a été obtenu en faisant passer de la lumière à travers un gaz.

|

|

Q19) En vous aidant du tableau précédant la question Q18, indiquer si le gaz ayant donné le spectre (a) ci-dessus est constitué de vapeurs :

d’hydrogène |

|

Le spectre donné ci-contre pour la question Q20 a été obtenu en faisant passer de la lumière à travers un gaz.

|

|

Q20) En vous aidant du tableau précédant la question Q18, indiquer si le gaz ayant donné le spectre (b) ci-dessus est constitué de vapeurs :

d’hydrogène |

Fin du QCM